生産者の困り事が、地域の「観光」に変わる? ホエイから生まれたサクほろのお菓子『ブラウンチーズブラザー』のはなし

チーズはどうやって作られるか、皆さんは知っていますか?

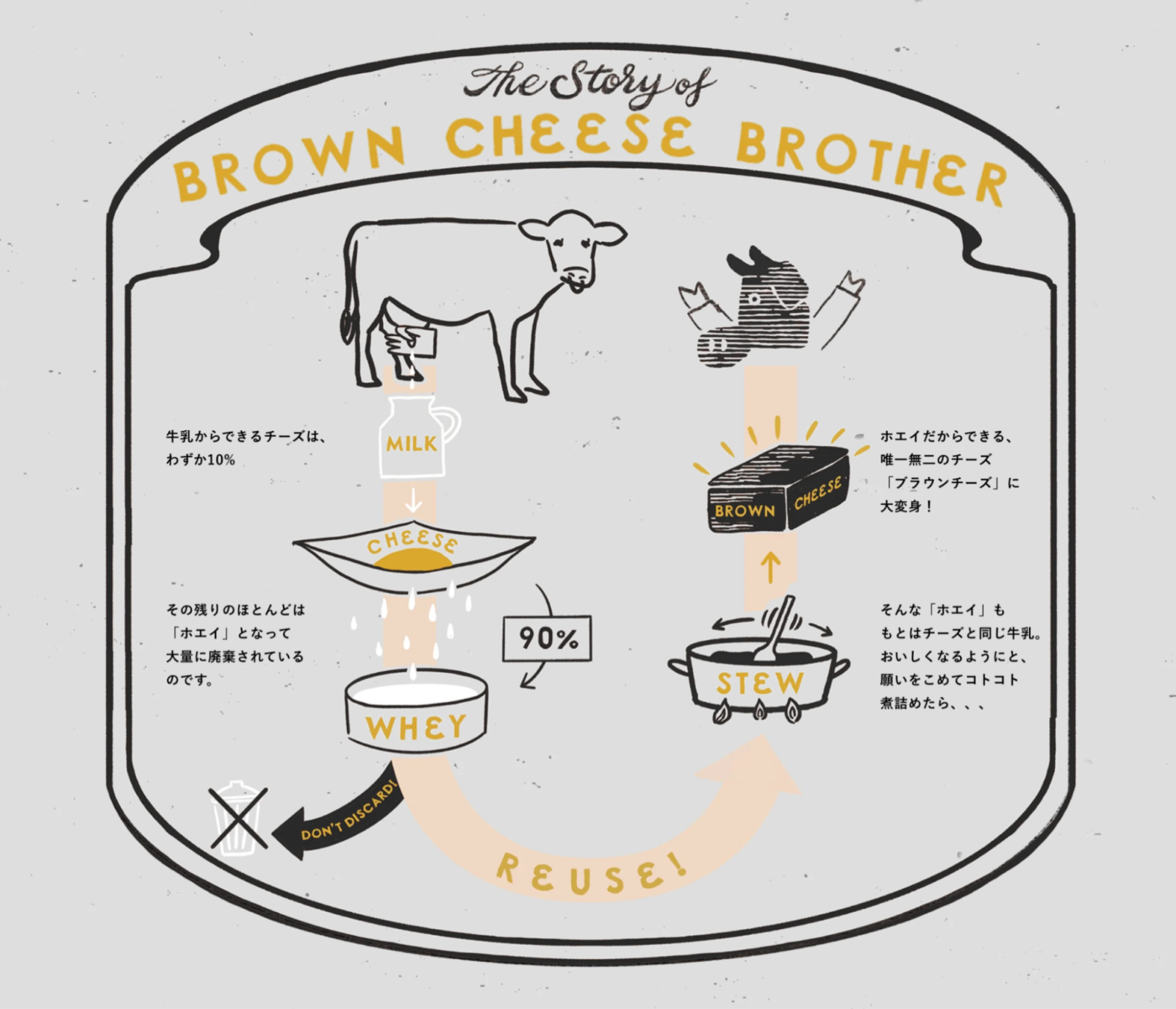

チーズとは、牛乳に酸を加え、その成分を分離させて作ります。そうして完成するチーズの量は、なんと原料となる牛乳の1割程度。残りの9割は、「ホエイ」という副産物になります。ホエイは栄養こそ豊富なものの活用の方法が少なく、そのほとんどが誰かの口に届くことなく捨てられてきました。

日本では昔から、工場がチーズの生産を担い、酪農家たちは牛乳を生産するだけでした。しかし今では、酪農家自らがチーズを作ることで、自分たちの牧場の牛乳の付加価値をあげる取り組みが増えてきています。

そんななかで、自分たちの牛乳から生まれたホエイを捨ててしまっていた。新しいやり方にチャレンジする酪農家たちにとって、ホエイは本当は見過ごしたくないけれど、見過ごすしかない「食の課題」でした。

使い道の少なかったホエイを、お客さんのもとに美味しく届けることはできないだろうか。

そんな酪農家たちの想いから生まれたお菓子が、『ブラウンチーズブラザー(以下、BCB)』です。ホエイを煮詰めてできたあまずっぱいブラウンチーズを、サクサクほろほろの食感のガレット生地でサンドした美味しいお菓子。

私たちGOOD NEWSとその仲間たちは、全国各地で知り合った牧場や酪農家から「ホエイ」を買い取り、栃木県・那須の森から美味しいお菓子を作っています。

もっと多くの人にお菓子のことを知ってもらいたい。そのために、なぜ自分たちがこのお菓子を作るのか、お菓子を作ることで、何が起きていくと信じているのか……自分たちのルーツを改めて振り返りたいと思いました。

那須の酪農家でありながら、『チーズ工房 那須の森』を経営する山川将弘さんと、GOOD NEWS代表・宮本吾一が、お菓子の生まれた時のことを振り返りました。

“ホエイ”が気になって仕方ない

宮本吾一です。僕が最初にホエイについて知ったのは、友人の酪農家・山川くんがきっかけでした。

酪農家として、那須の森のなかで牛を飼育していた山川くん。彼は、2021年に同じエリアにある「チーズ工房 那須の森」の事業を受け継ぐことになります。

職人でもなければ、業界にいたこともなかった彼が、チーズ工房を受け継ぐことになった。門外漢だったからこそ、チーズを作ることで捨てられる「ホエイ」という食材のことが、どうしても気になったのだと思います。

彼と一緒に、「ホエイ」のこと、そしてホエイから生まれたお菓子「ブラウンチーズブラザー」のことを振り返るために、僕たちはGOOD NEWSの森に集まって話をしました。

散歩をしながら、山川くんは当時のことを思い出して話してくれました。

「経営者として、工房のために何ができるかを考えました。僕はチーズ職人じゃないから、美味しいチーズを作ることは職人に任せるしかない。工房の仕事を俯瞰した時に見えてきたのが、チーズ作りの過程で余る『ホエイ』の存在でした」。

ホエイとは、チーズを作る時に、牛乳から乳脂肪分などをとった後に残る水分のこと。チーズ1kgを作るのに、およそ9kgのホエイが余ることになります。そして、その多くには値段がつかず、酪農家たちは泣く泣く廃棄する場合が多かったそう。

活用できていなかった食材に、新しい価値を付けることができるかもしれない。彼は、その可能性を探ろうとしました。

「世界には、ホエイの活用方法は色々とあるんです、海外ではホエイからリコッタチーズが作られているし、国内の工房でも活用の取り組みをはじめている人たちがいた。

でも、『ホエイの活用をしましょう!』と本格的に発信している人はとても少ないと感じました。まずは、宣言することからはじめなきゃいけないと思いました。そうすることで、業界の外にも、一緒に働くスタッフにも、『もしかしてホエイって価値をつけられるのかも?』と思って欲しかったんです」。

声をあげるのは大事なことです。事業承継と同時に「ホエイの活用」を宣言した山川くんのもとには、いろいろなきっかけが集まってきました。ホエイを煮詰めて作るチーズ「ブラウンチーズ」と先に出会ったのも、山川くんでした。

「ご縁があって、ブラウンチーズの研究者に作り方の指導を受けることができました。それから、僕たちがホエイを活用する方法は『ブラウンチーズ』にしようと決めて、動いていくことにしました」。

“ホエイのお菓子”ブラウンチーズブラザーが生まれるまで

ある日、そんな山川くんが「ホエイを使ったお菓子がやりたい」と僕たちに話をしてくれた。そこから、『ブラウンチーズブラザー』の開発ははじまりました。

僕らの会社『GOOD NEWS』では、いろんな土地で活用されていない未利用食材と出会いながら、その食材を使ったお菓子を開発・製造しています。

山川くんとは既に『バターのいとこ』というお菓子も協力して一緒に作っていました。

山川くんは、ホエイの活用をGOOD NEWSと一緒に取り組もうとした理由を振り返ってくれます。

「ホエイからブラウンチーズを作るノウハウは持っていたけれど、チーズを日常的に食べる人はまだまだ少ないと思っていました。より多くの人に届けていくためには、さらに何か加工したものを作らないといけないと考えていたんですよね。

チーズとして商品化するよりも、お菓子になった方が食べてくれる人の母数はもっと広がっていくと思ったんです」。

保存のきかない「ホエイ」をより多くの人に食べてもらうためには、長期保存が可能な形に加工する必要があります。そういう意味でも、ホエイを「お菓子にする」という決断は、ピッタリのアイデアでした。

「ホエイが捨てられていた理由って、水分が多くて、すぐに加工しないと傷んでしまうからなんです。ブラウンチーズにすれば保存期間が伸びて、そこからお菓子を作ればもっと長持ちするようになるんです」。

振り返ってみると、チーズの成り立ちも「長持ちさせて、長く食べたいから」が理由でした。栄養のある食材を出来るだけ長く食べるために「保存」する目的からうまれたものです。

酪農は7000年前から行われていると言われています。冷蔵庫もない時代に、栄養豊かで貴重な生乳を保存するために、水を抜いて、塩をかけて、発酵させた。

山川くんはそれを「文化」だと、目を輝かせて話します。

「漬物とかもそうじゃないですか。貴重な食糧を長持ちさせて、長い間みんなで食べたいと思ったところから、郷土食の文化が生まれるみたいに、困り事をなんとかするところから新しい文化が生まれる。

そう考えたときに、ホエイを使った食は那須の文化になると思うんですよ。酪農が盛んだった那須にチーズ工房が増えてきて、観光に来てくれた人からも『那須のお土産には、チーズがあるよね』と思ってもらえるようになってきた。

酪農家たちも『自分たちの乳製品の魅力を、お客さんに直接伝えられるようになってきた!』と喜んでいたけれど、その足元を見ると、ホエイが余ってしまっていた。

『じゃあ、このホエイを美味しく届けるためにはどうすれば?』って考えたところから、このお菓子も生まれている。それって今の那須にとって、とても必然性のある食べ物の生まれ方だったと思うんですよね」。

地域の文化が、これからの「観光」になるのかもしれない

僕たちがいる栃木県・那須という土地は、酪農が盛んな地域であり、同時に観光地でもあります。

ここでお菓子を作っていて面白いと思うことがあります。それは、作るお菓子を「お土産」として買ってもらえるということ。

「那須のいいところは、人と自然の距離が近いこと。人のいる場所から牛を飼育している場所まで、車で移動すれば20分くらいなんです」と山川くん。街の外から来た人でも、牧場やチーズ工房に気軽に訪問できる距離感です。

お土産品になるのは、季節を選ばず製造することができて、日常的にそこにあるものだと思います。安定して「ある」からこそ、その土地を訪れた誰もが手に入れられるお土産になる。

1年を通して出てくる「ホエイ」を原料に使っているからこそ、ブラウンチーズブラザーはこの土地の「お土産」にもなっているんだと思います。

僕は近頃聞いて、とても共感した言葉があります。

それは、「観光って『光』を見にいくものだ」という言葉。

その「光」という言葉は元々、地域のすぐれたものや、すぐれた知恵を意味していたそうです。だから、観光とは知恵を見にいくものだということ。

ブラウンチーズブラザーには、保存食としての知恵と工夫が込められています。

お菓子のもとになっている生乳やホエイは、本来はとても足が早いものです。その食材の足の速さをどうにかして、美味しく食べられる期間を伸ばすことができないか。そうした知恵をめぐらせたものが、美味しいお菓子になり、土産菓子になっている。

観光地である那須の土地で生まれたホエイのお菓子も、この土地の「光」の1つになれば良いなと思います。

飽食の時代に生まれた「GOOD NEWS」の役割

僕たちのお菓子が、観光の「光」になりうる……そんな話をしましたが、僕たちだけで光を作ったとは考えていません。

「ブラウンチーズブラザー」というお菓子は、飽食の時代だからこそ生まれたものなんじゃないかと思います。

未利用食材を使ってお菓子をつくる僕たちGOOD NEWSは、生産者さんがいなければ、お菓子をつくることはできません。

生産者の人が何かを育てたり、栽培したり、作っているからこそ、困り事が出てきて、困り事を解決するために僕たちはお菓子をつくる。

未利用食材を使ってお菓子をつくる体系を僕たちは用意出来たけれど、すべての食材に使い道があれば、僕たちがお菓子をつくる必要はないのかもしれない。

たくさんの食べ物や嗜好品が世の中に生まれていくなかで、どうしても余ってしまう食材がある。

そんな飽食の時代だからこそ現れた役割が、GOOD NEWSがお菓子づくりをすることの意義であり、理由なのかもしれません。

宮本吾一

<これからの記事のお知らせ>

来月の記事では、『ブラウンチーズブラザー』にとって大切な、ホエイを仕入れさせてくれる酪農家さんたちのお話をお届けします。北海道・興部町にある牧場「ノースプレインファーム」さんの元を訪ね、ホエイと酪農についてお話を聞いてきました。

実は、『ブラウンチーズブラザー』に使われているホエイは、那須の牧場のものだけではありません。全国にある牧場のなかで、ホエイの活用に共感してくれた酪農家さんたちにも協力してもらい、ホエイを買い取り集めています。

那須という土地を越えてホエイを活用していく取り組み方にも、僕たちは可能性を感じています。詳しくは、また次の記事で。